この記事では、東京・上野の国立科学博物館で開催された「和食展」について紹介します。

当日の混雑情報や見どころをまとめています。

古代から現代までの和食を網羅し、創意工夫のある展示が知的好奇心を刺激してくれる展示でした!

展示会を観終わった後には、そこらへんのレストランに行くのはちょっと違うな…。上野っぽいこだわりの食文化を楽しみたい!と、食への探究心をくすぐられる内容でした。

「和食展」は以前から行きたいと思っていた催しでした。

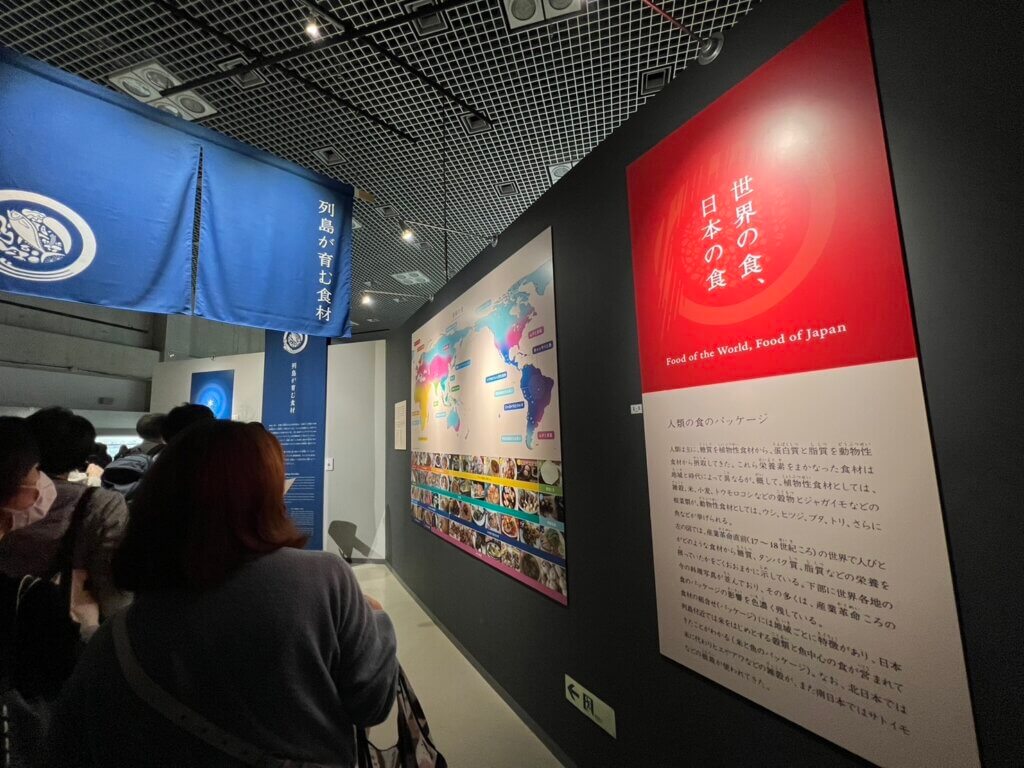

待ちに待った、国立科学博物館の特別展-和食 ~日本の自然、人々の知恵~、期待に胸が高鳴ります。

和食展とは?

約5ヶ月で累計入場者数10万人を突破した大人気イベントだったようです。

基本情報

| 展示名 | 和食 ~日本の自然、人々の知恵~ |

| 会場 | 国立科学博物館(東京・上野公園) 〒110-8718 東京都台東区上野公園 7-20 |

| 開催期間 | 2023年10月28日(土)~2024年2月25日(日) |

| 休館日 | 月曜日、年末年始(12月28日~1月1日)、1月9日(火)、2月13日(火) (*ただし12月25日(月)、1月8日(月・祝)、2月12日(月・休)、2月19日(月)は開館。) |

| 開館時間 | 午前9時~午後5時※入場は16時30分まで |

| 入館料(特別展) | 大人 2,000円 小中高生 600円 未就学児 無料 *当日に限り、常設展も閲覧可能 |

| 公式ホームページ | https://washoku2023.exhibit.jp/ |

注意点

基本的には撮影可能でした。

一部、撮影禁止の展示物・資料もありました。

映像の展示は撮影禁止でした。

飲食は休憩スペース以外禁止でした。

休憩スペースは展示場を8割ぐらい進む必要があります。

混雑状況:平日の火曜日なのに激混み。

2/20(火)の14:00ごろに会場入り。

平日の火曜日なのに激混みでした。

美術館の様に、マイペースに見れるかな?と期待していました。

ですが、前の人が観終わる、順番待ちをしていました。

展示会場の全体像

1階と2階に分かれていました。

体感としての観覧時間は、

1階:8割程度。

2階:2割程度でした。

会場MAP

展示会場の会場MAPです。

入場者しかもらえないMAP、ぜひご参考下さい。

全6章でした。

- 1章 「和食」とは?

- 2章 列島が育む食材

- 3章 和食の成り立ち

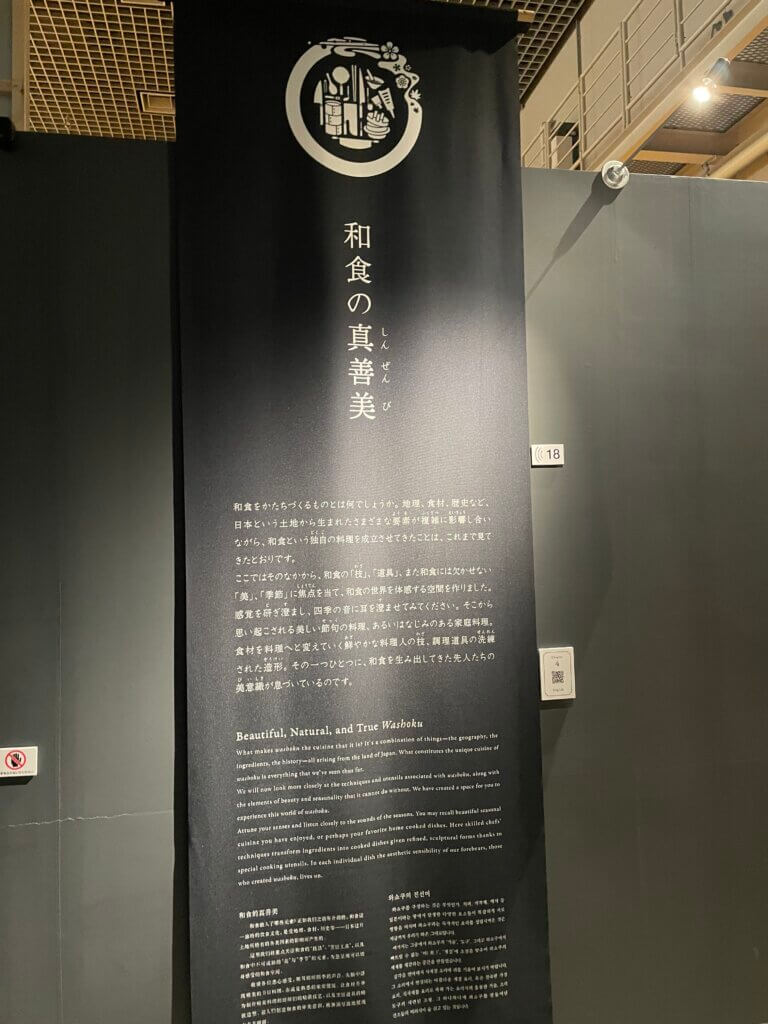

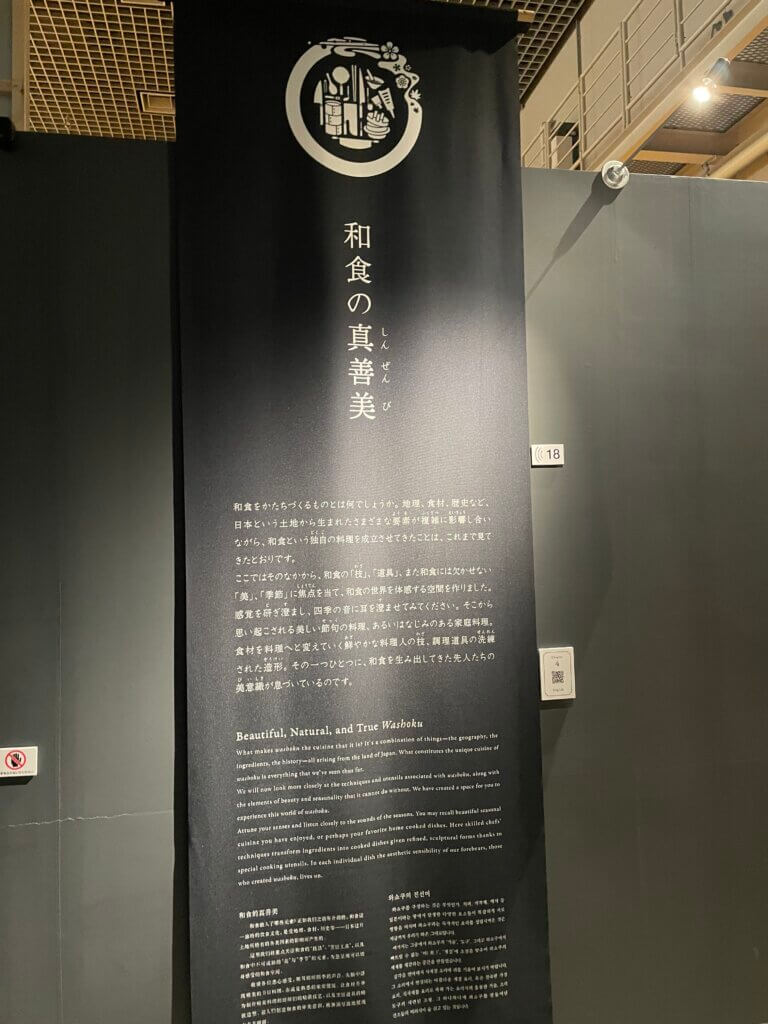

- 4章 和食の真善美

- 5章 わたしの和食

- 6章 和食のこれから

- 特設ショップ:公式ガイドブックやオリジナルグッズ販売場

所要時間

展示を観て、どのぐらい時間がかかるか?気になりますよね。

トータル2時間30分程度の観覧時間でした。

空いていたら、もう少し短縮できたかもしれません。

見どころ:章ごとに解説

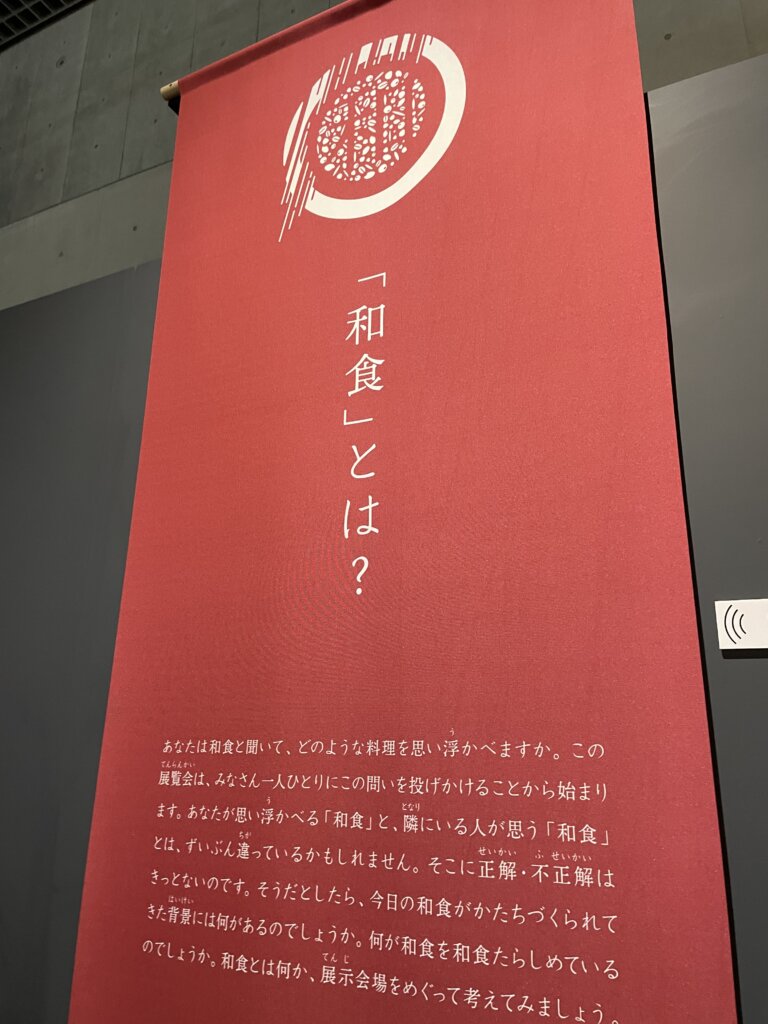

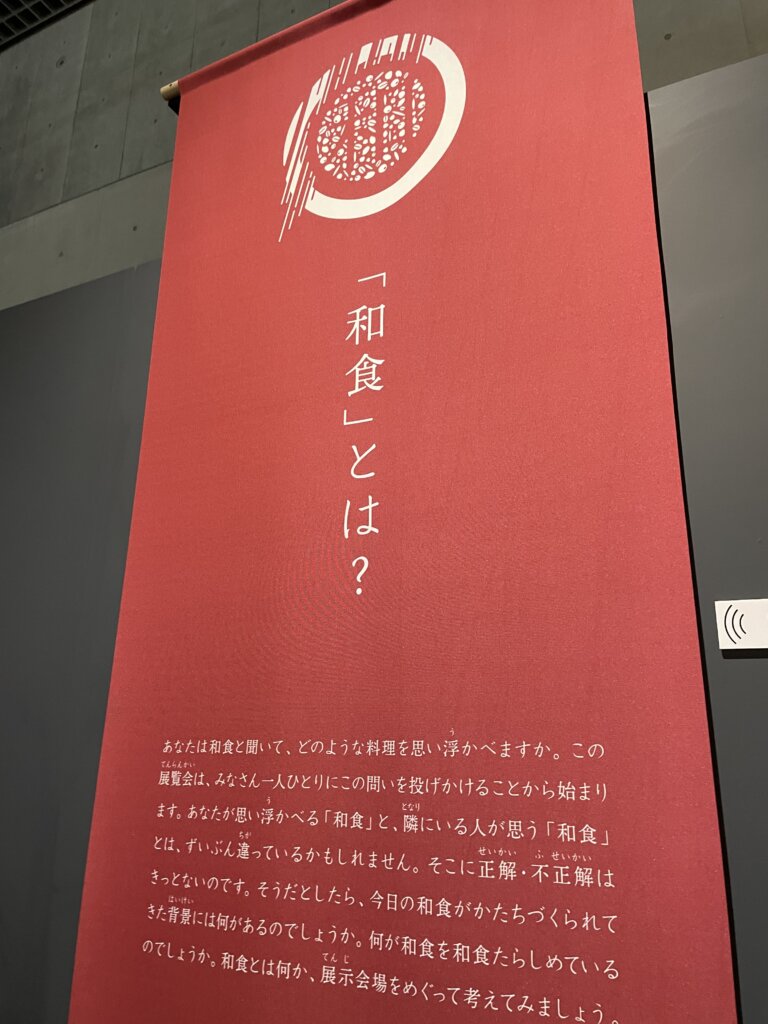

1章 「和食」とは?

和食=割烹料理・料亭みたいなイメージがありました。

でも、展示によると、みんなそれぞれ和食の定義が異なる。

僕の思う和食と、妻の思う和食。みなさんの思う和食。

それぞれ微妙に異なっていて正解・不正解はきっとない。

では、和食とはなんなんだ?大きなクエッションマークです。

それでは展示を観ていきましょう!

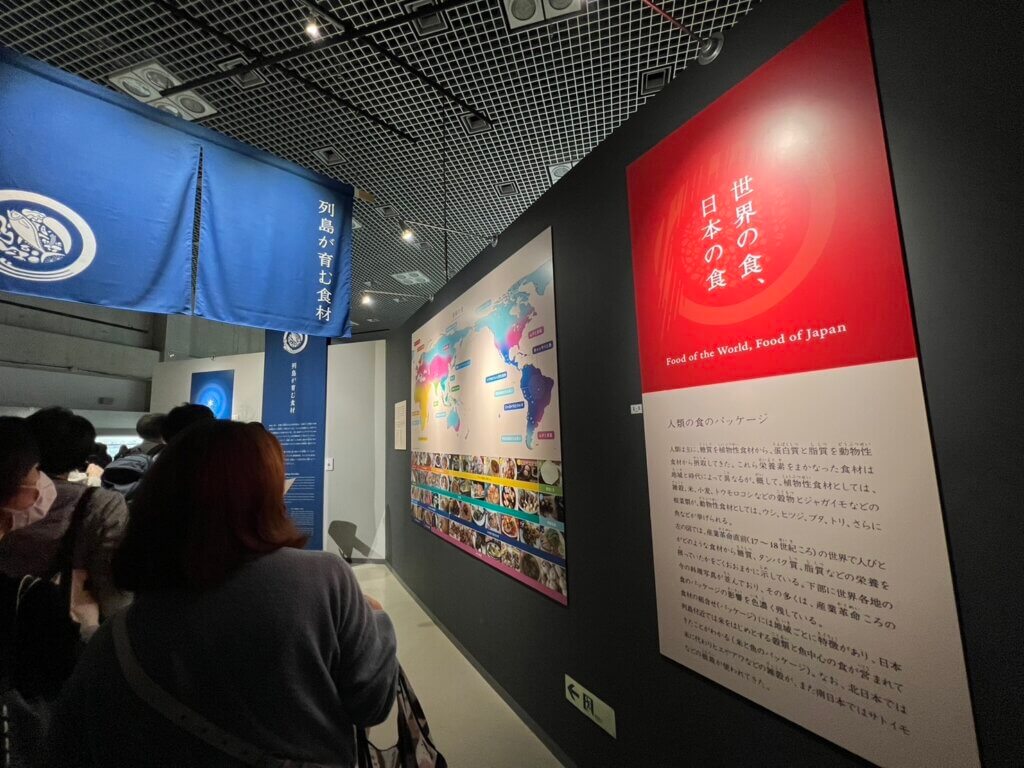

世界の食

世界の食文化の違いから始まります。

例えば、日本は米と魚。インドネシアあたりはタロイモと魚。メキシコのあたりはトウモロコシと野生生物で、イメージと合致します。

そうそう。知ってる!知ってる!

世界中で多様な食文化があるよね!

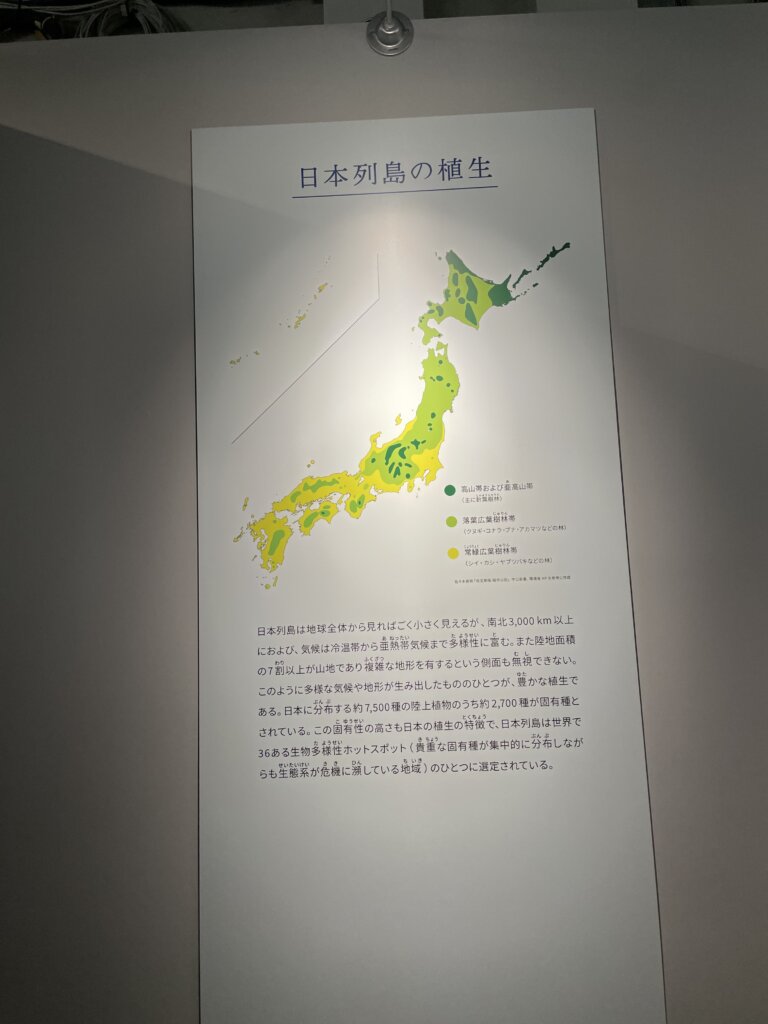

2章 列島が育む食材

キノコ

世界的に見て、日本のキノコ数はダントツで多いそうです。

日本のキノコ食文化は独特で、

他の国ではあまり好まれない、

ナメコやハナイグチなど、ぬめり気のあるキノコも食べる。

世界で確認されている種類は20000種。

未知種を含めた多様性の全容はまだ解明されていないそう。

ロマン溢れる世界ですね!

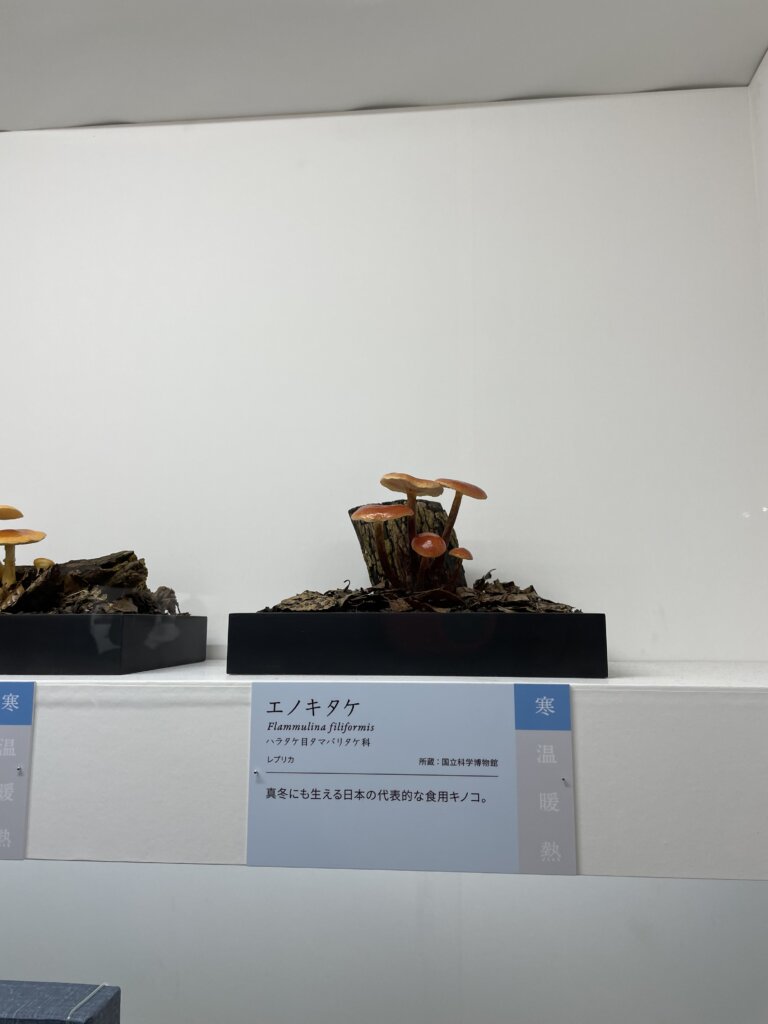

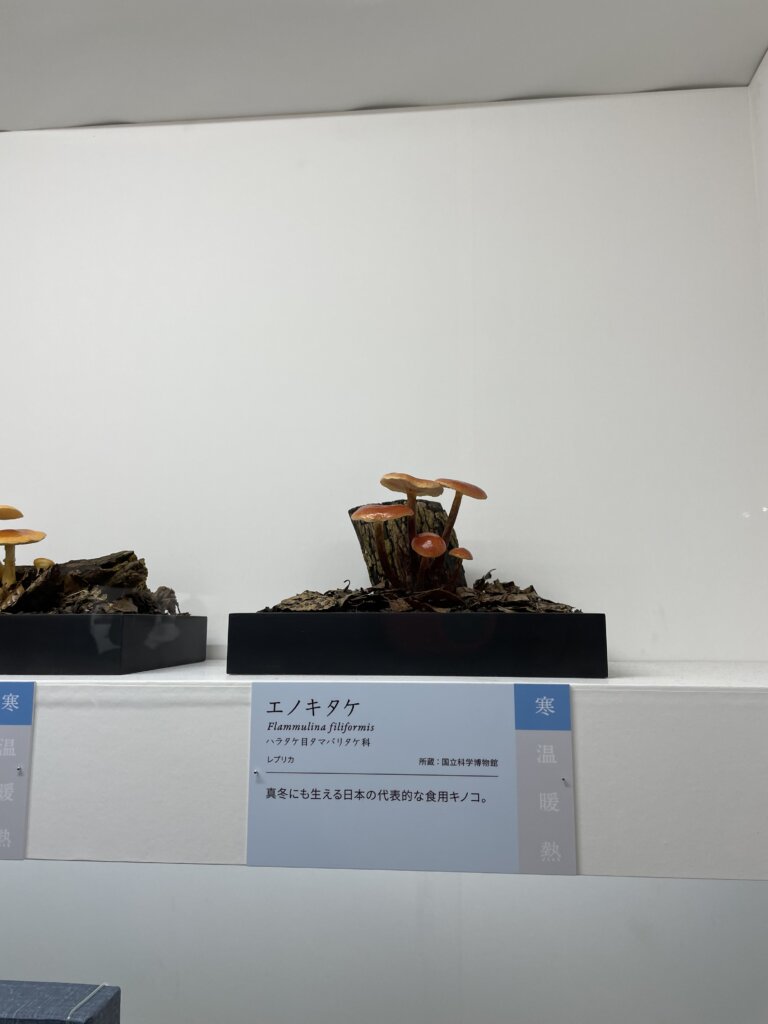

食用キノコ

こちらはエノキタケ。

数ある展示の内の一つ。

100種類ほどの展示がありました。

知らないキノコもじっくり眺めてしいますが、

知っているキノコを見つけると、ぐるりと眺めてしまいました。

他の来場者も、じっくりと眺めるスペースになっていました。

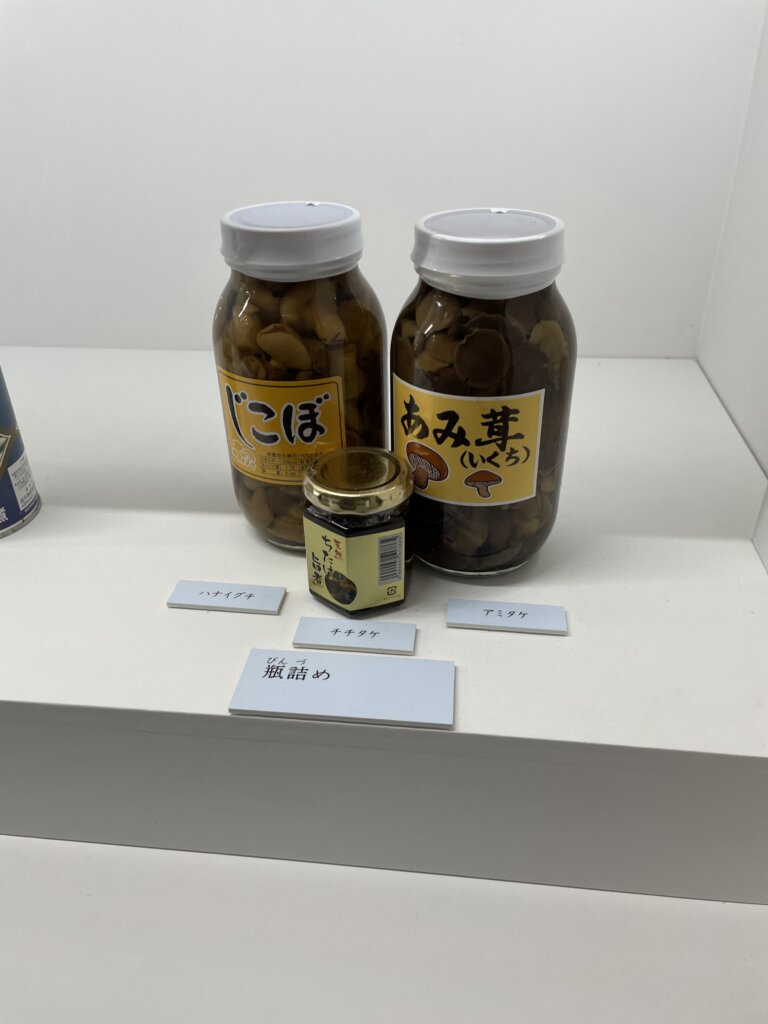

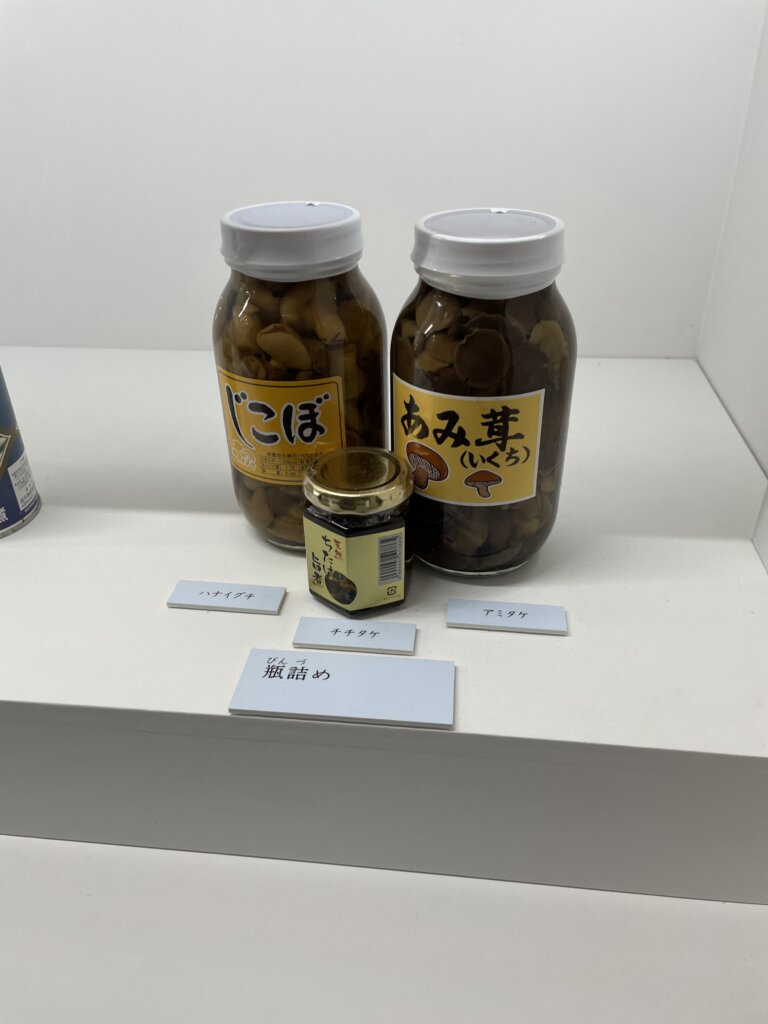

加工済みキノコ

食用キノコの瓶詰め。

レプリカも興味深いですが、よりリアルな瓶詰めは興奮しました。

毒キノコ

毒キノコゾーンは一段と盛り上がっていました。

みんな興味津々。

精密なレプリカを隅々まで見たい!と好奇心が掻き立てられました。

魚介

キノコ同様、魚介類の豊富さも目を見張る物があります。

季節や各地域の風土に合わせ、多様な魚介を和食で味わってきた日本。

世界で最も多くの魚介類を活用している食文化と言えるそうです。

巨大なタカアシガニ

とてつもなく大きな標本。

思わず「おぉぉ!大きい!」と大興奮しました。

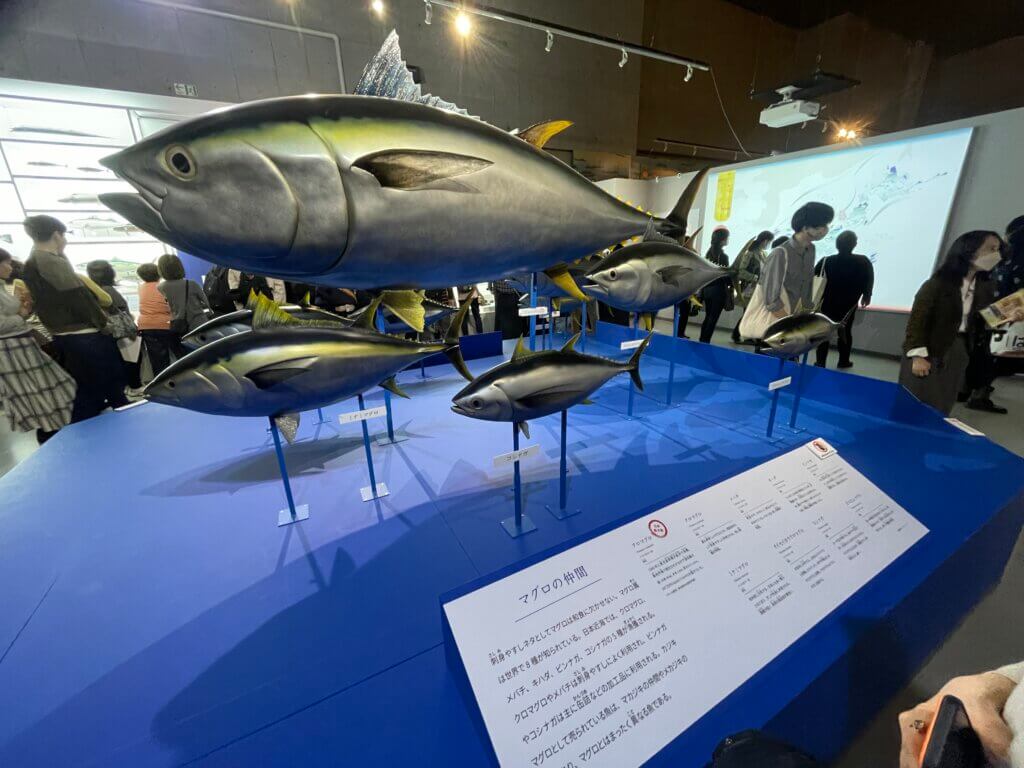

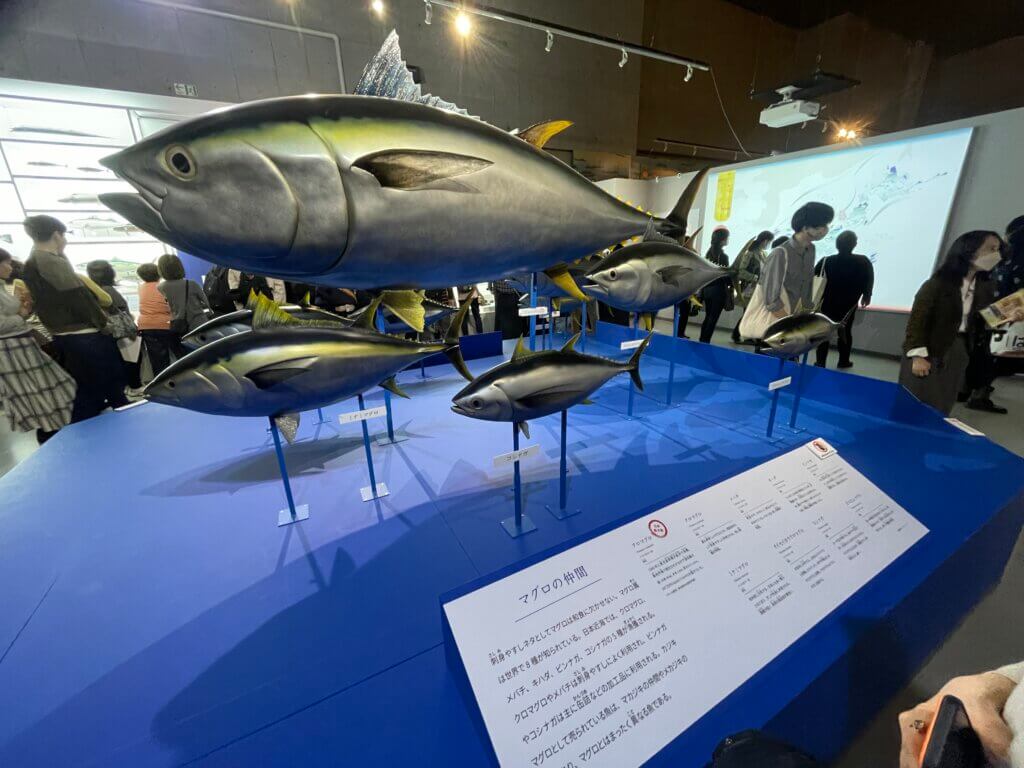

マグロの仲間

メイン展示のマグロの仲間。

360度いろんな角度から眺めることができました。

昆布

なんとなくの記憶と、イラストの印象が強い昆布。

その大きさと、根っこの小ささのアンバランスさに興味津々。

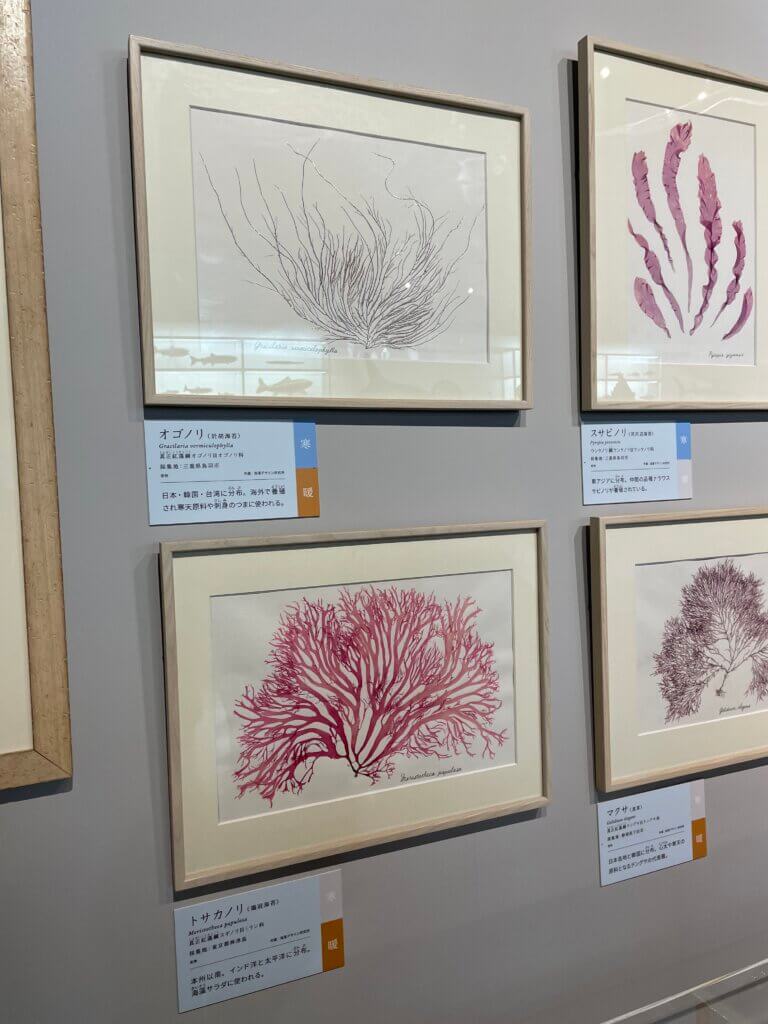

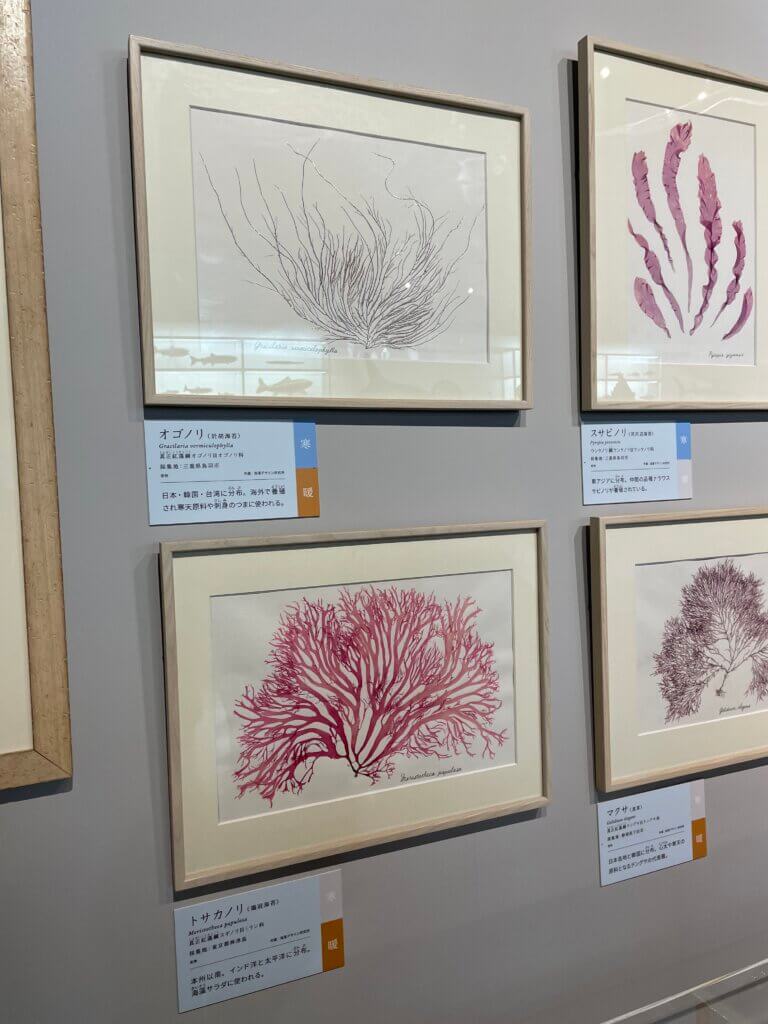

美しい海藻の標本

ステンドグラスの様な、透き通った海藻の標本が美しかった。

キレイにシンメトリーになっているもの、

色の鮮やかさ、それぞれに個性がありました。

もはやアート

その美しさはもはやアートでした。

実際に売っていたら「欲しい!」と思ってしまいました。

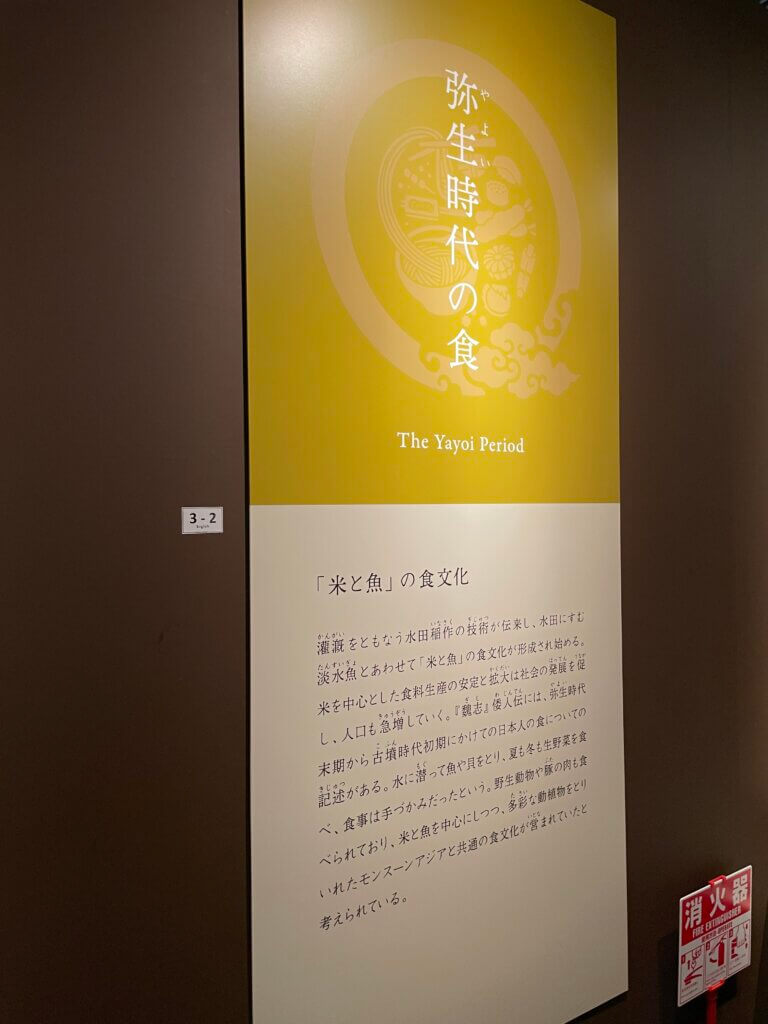

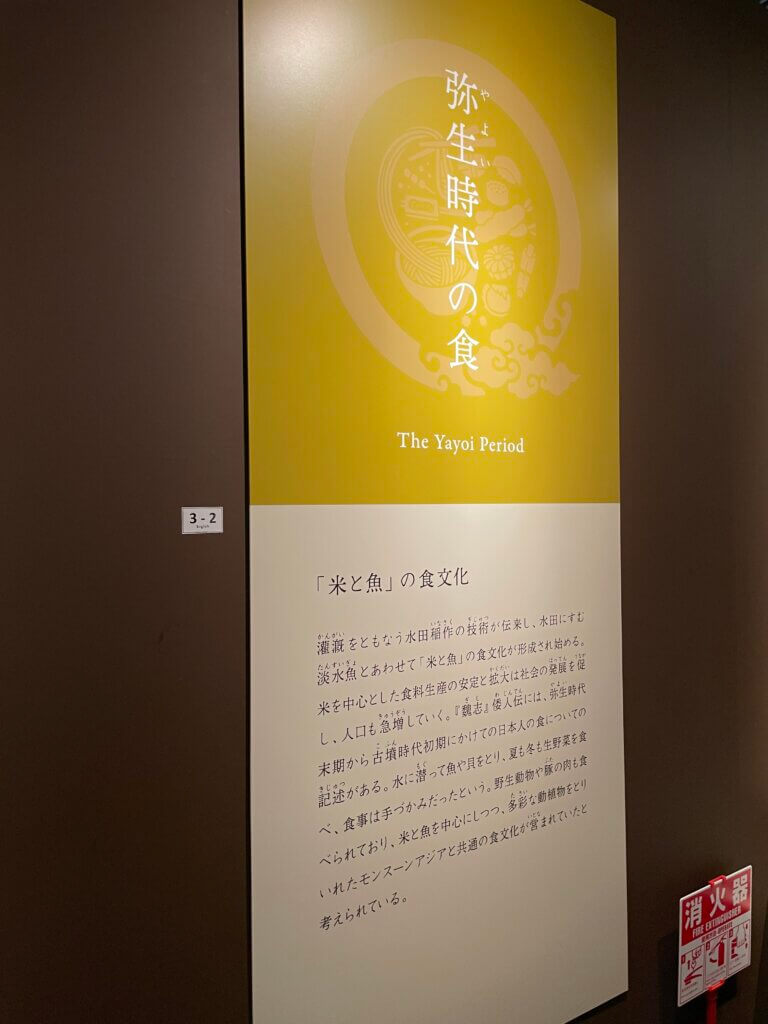

3章 和食の成り立ち

江戸の寿司屋台

開放的な屋台!

江戸の地面は土だから、砂埃が多そう。

日光や湿度も含め、衛生面は大丈夫だったのかな?と少し心配になりました。

もしかしたら、お酢とわさびが効いていたのかもしれませんね。

豪華なラインナップ

アワビや穴子、エビ、卵巻き、しめ鯖、大きいしらす、マグロ。

めちゃくちゃ豪華なラインナップです。

江戸にタイムスリップしたとしても、豊かな食文化を堪能できそうです。

当時のお寿司は雑穀が混ざっていたようです。

真っ白ではなかったんですね。

美味しそうです。じゅるり。

撮影スポット:江戸の蕎麦屋台

フォトスポットは移動式の蕎麦屋。

目の前にある持ち手を、つい担ぎたくなります。

手は触れられないので、心の中で担いでいました。

(よっこらせ!)

4章 和食の真善美

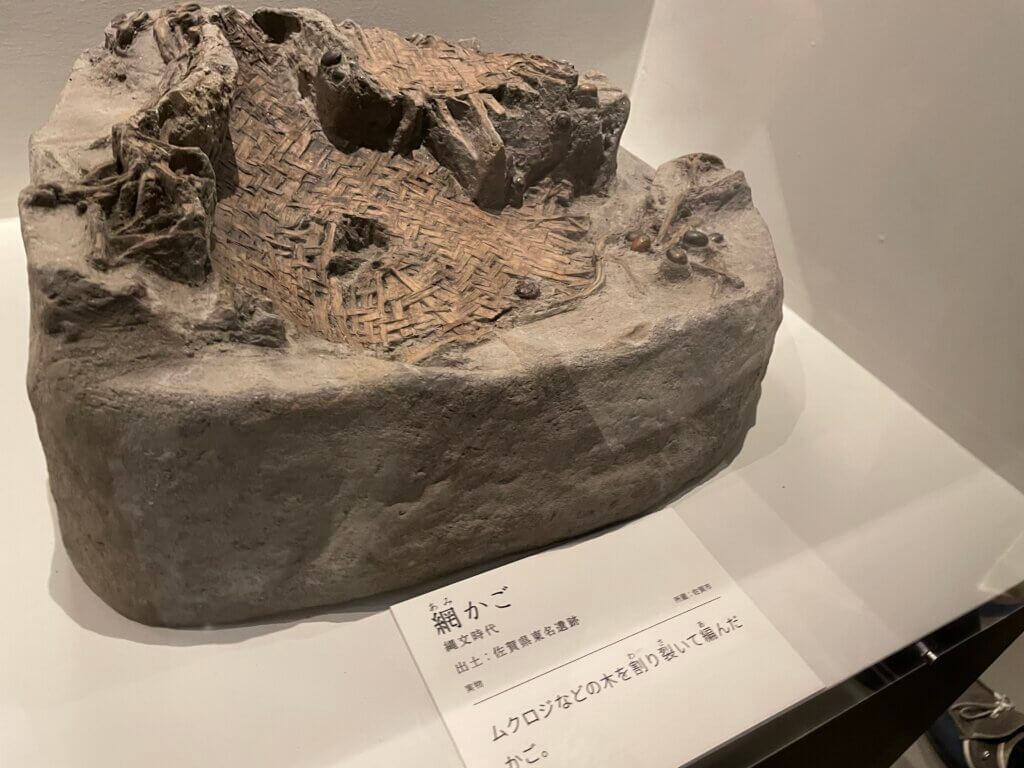

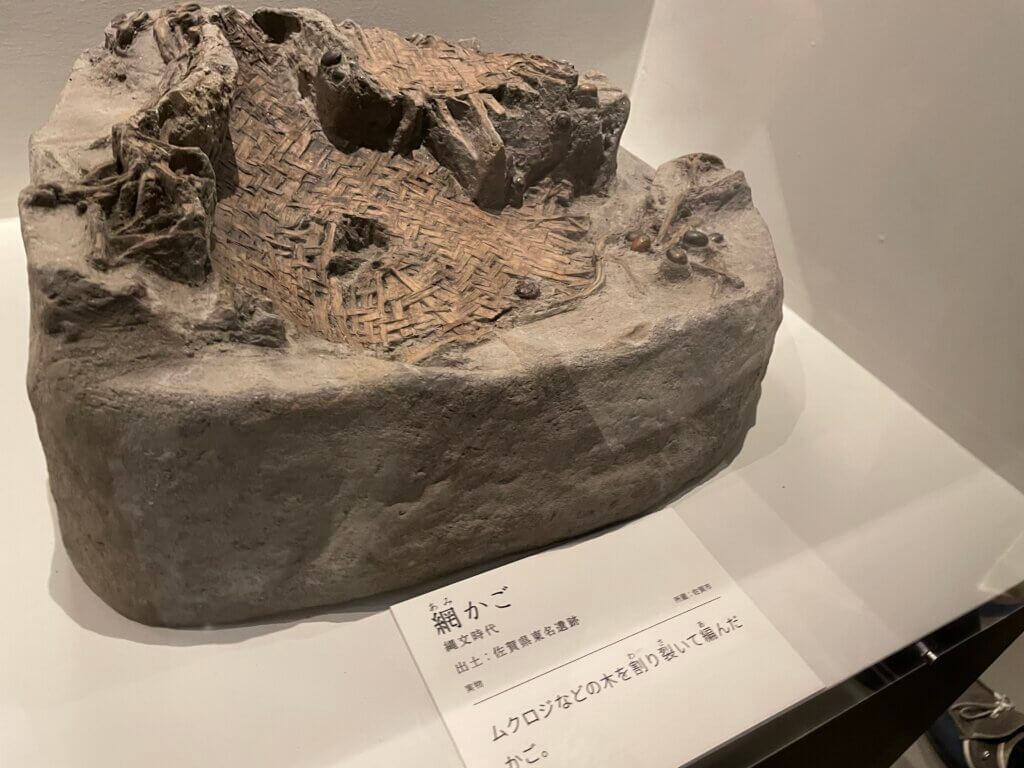

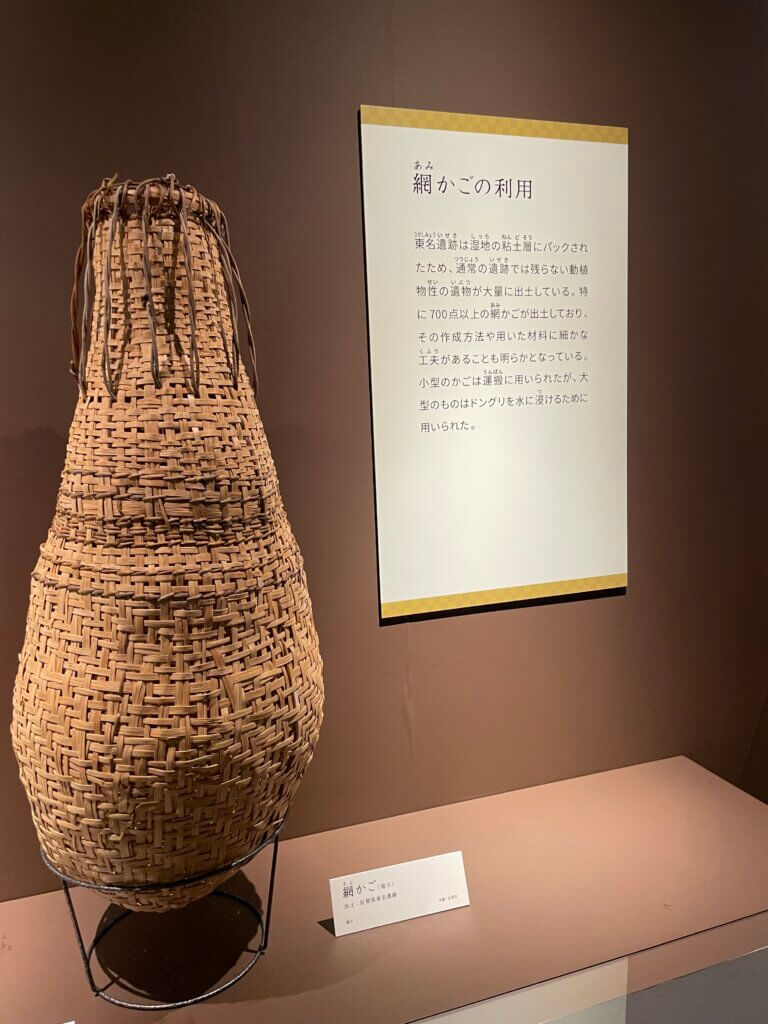

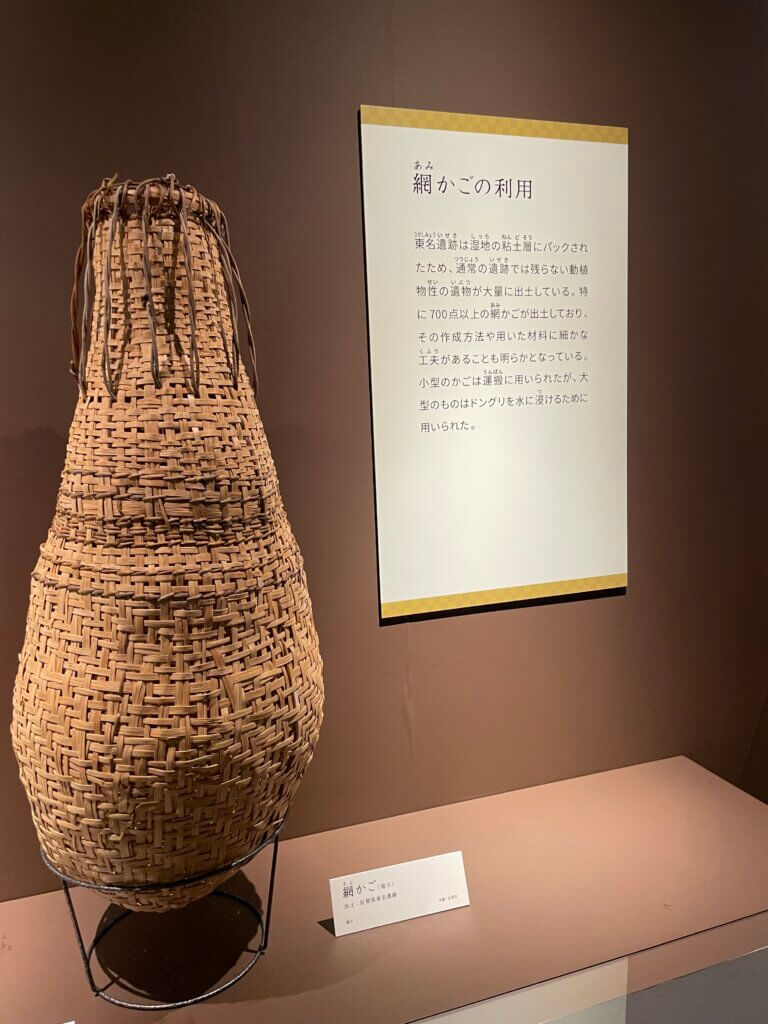

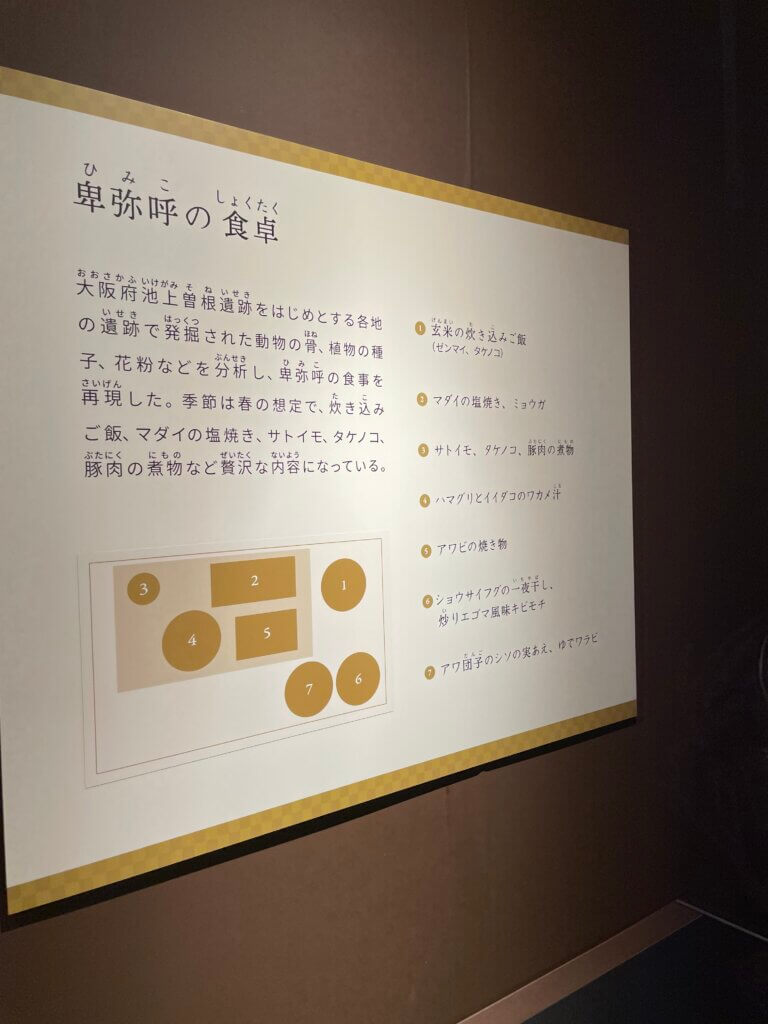

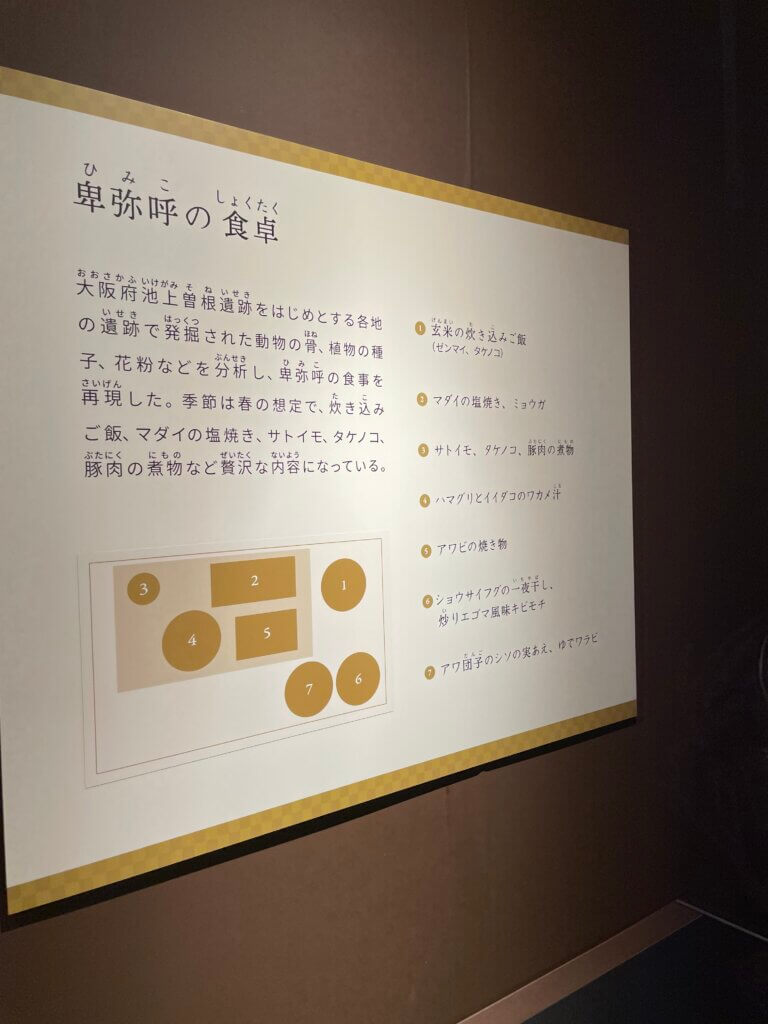

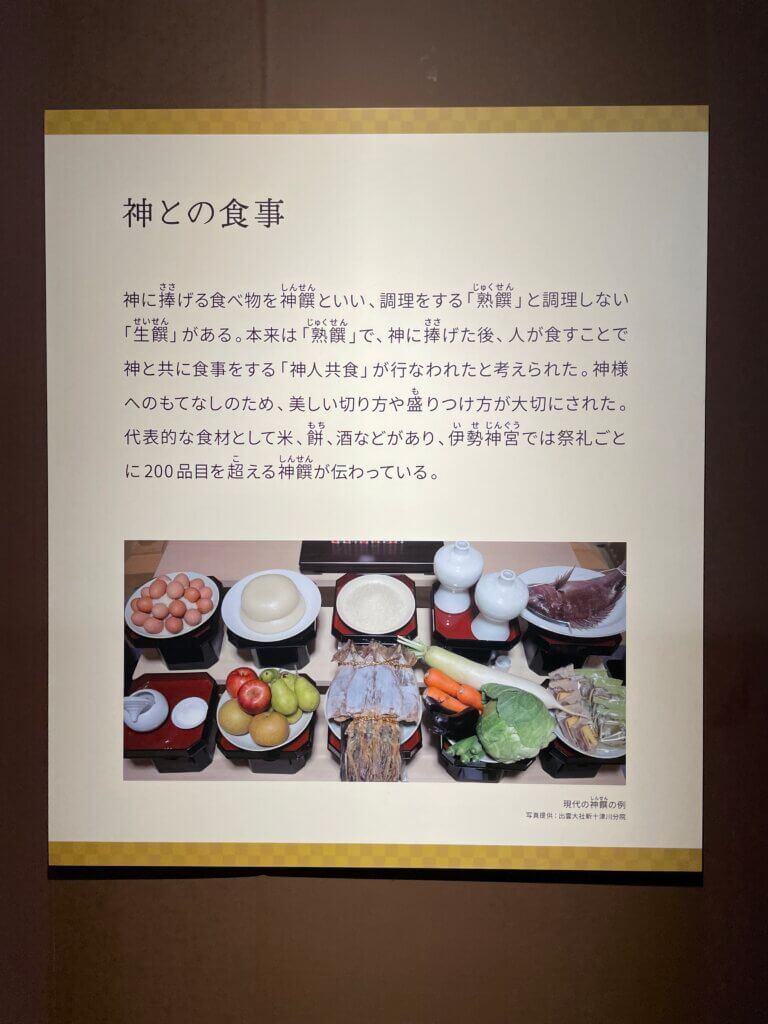

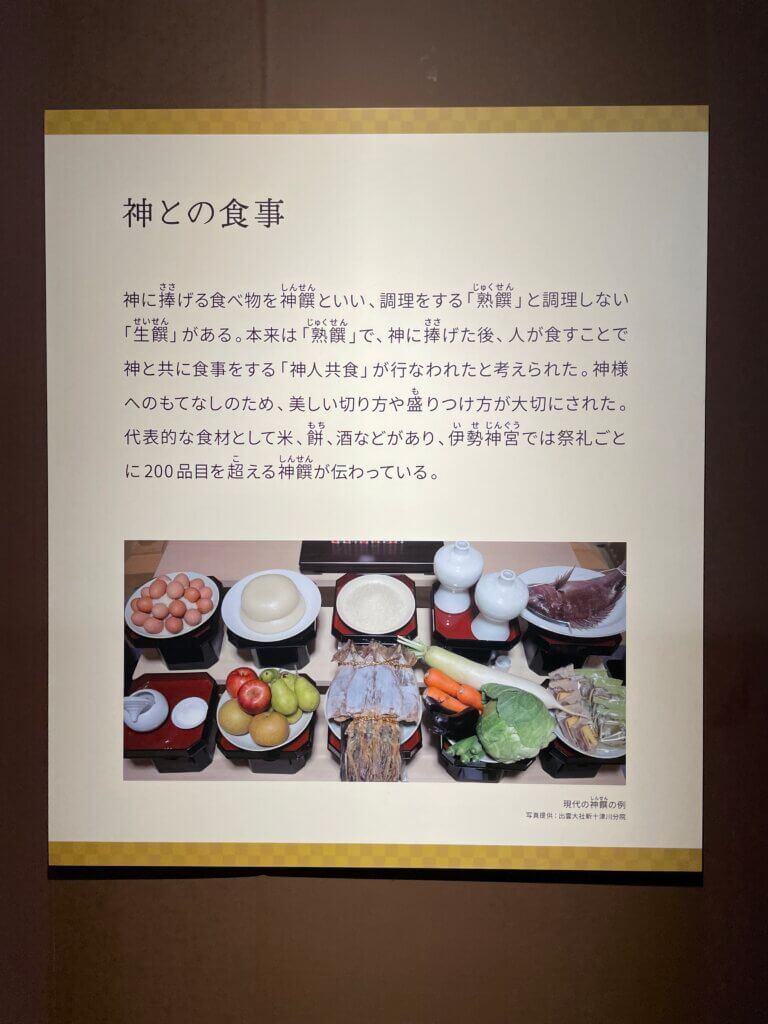

古代の和食

和食のあけぼの

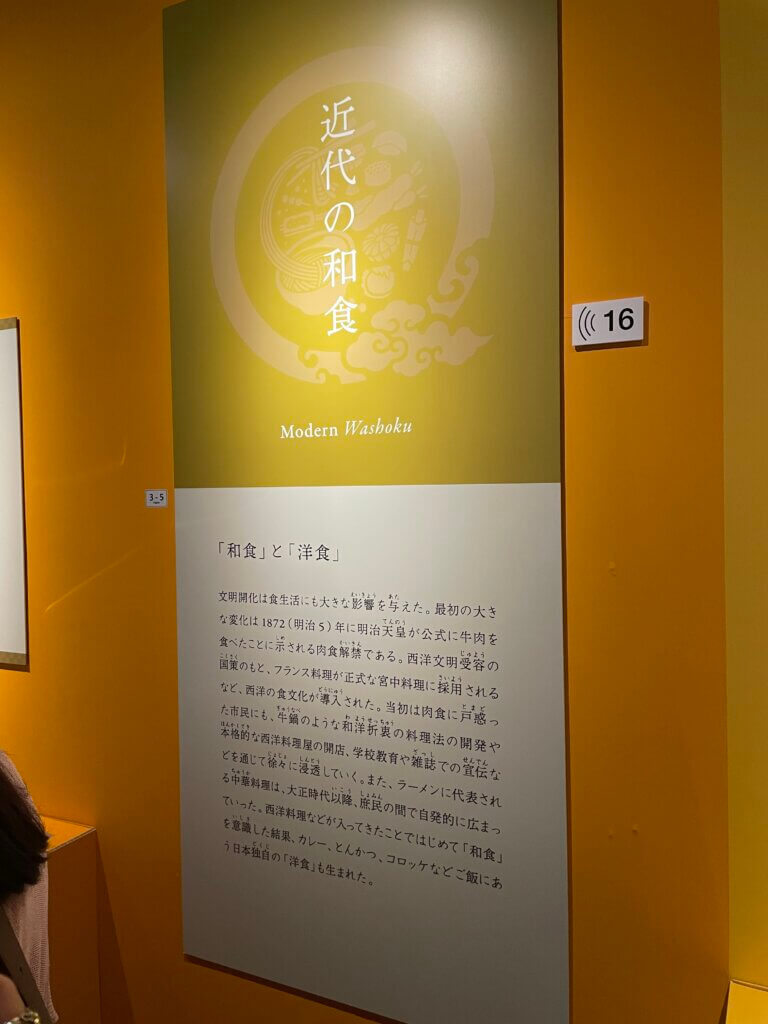

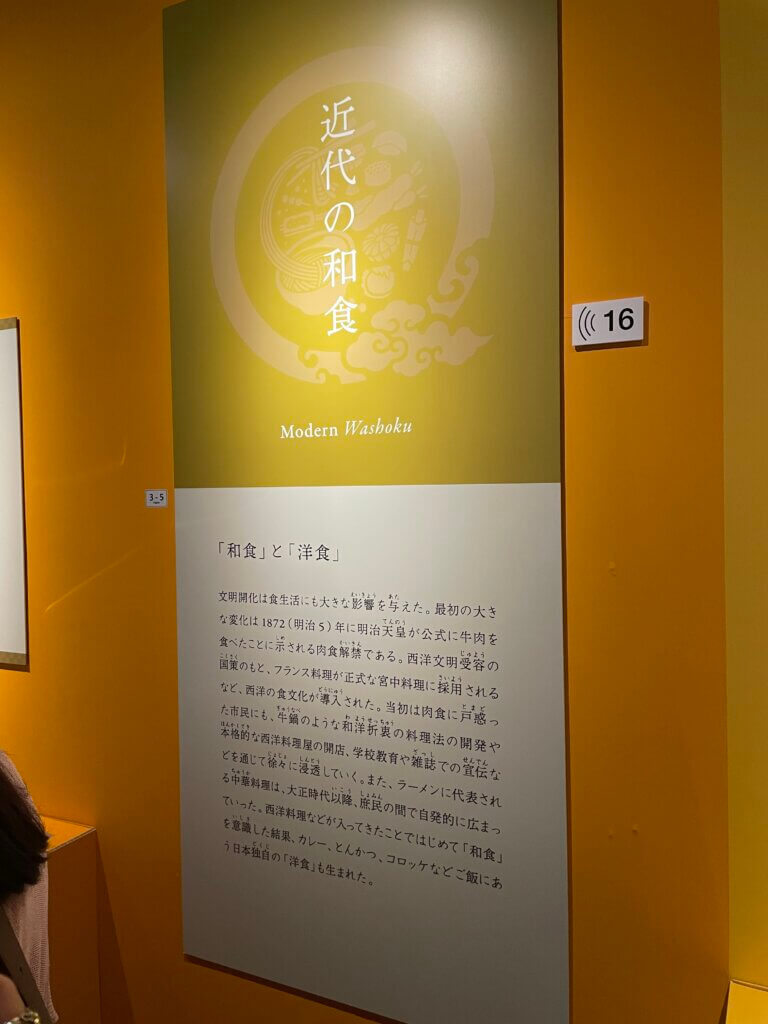

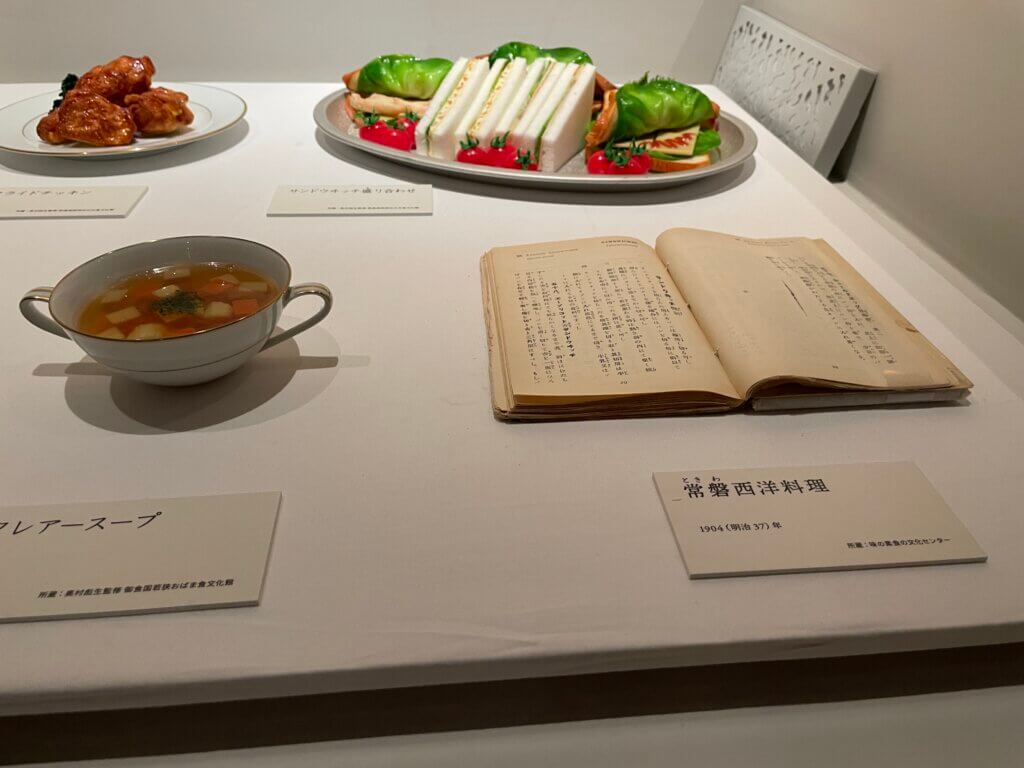

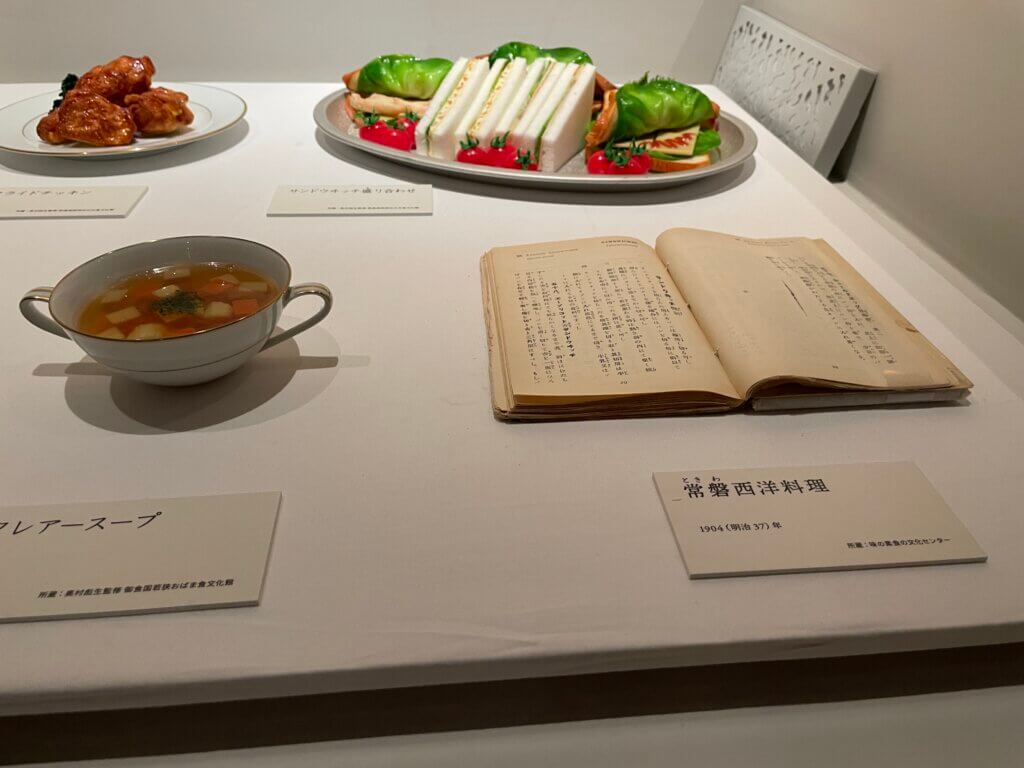

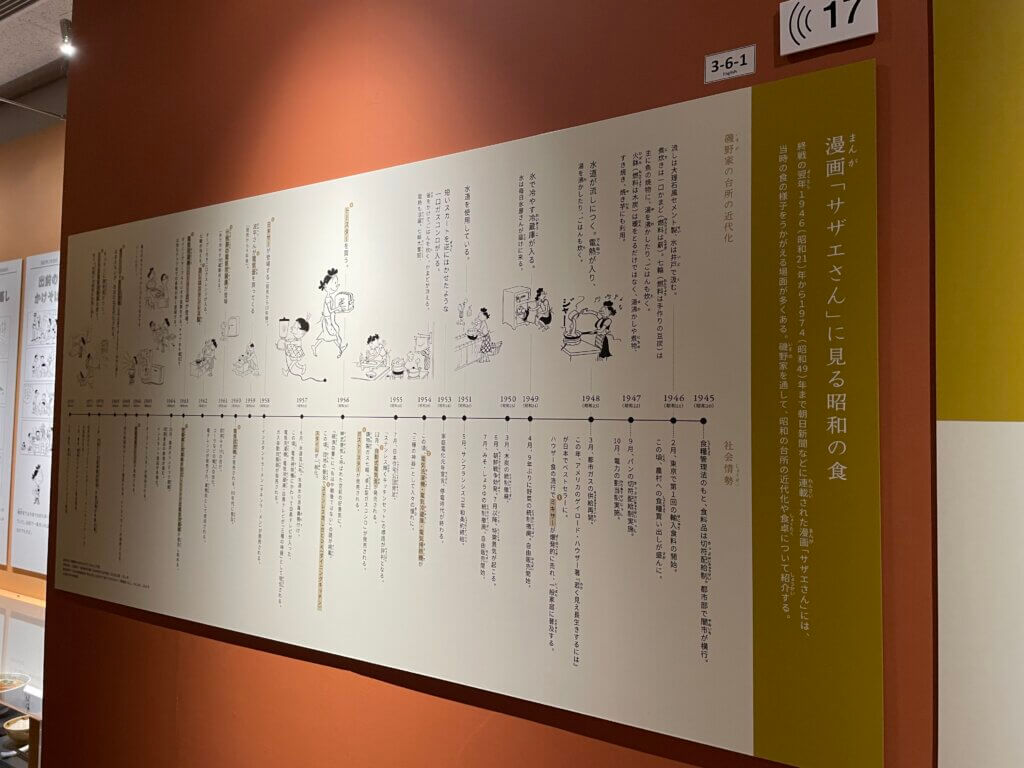

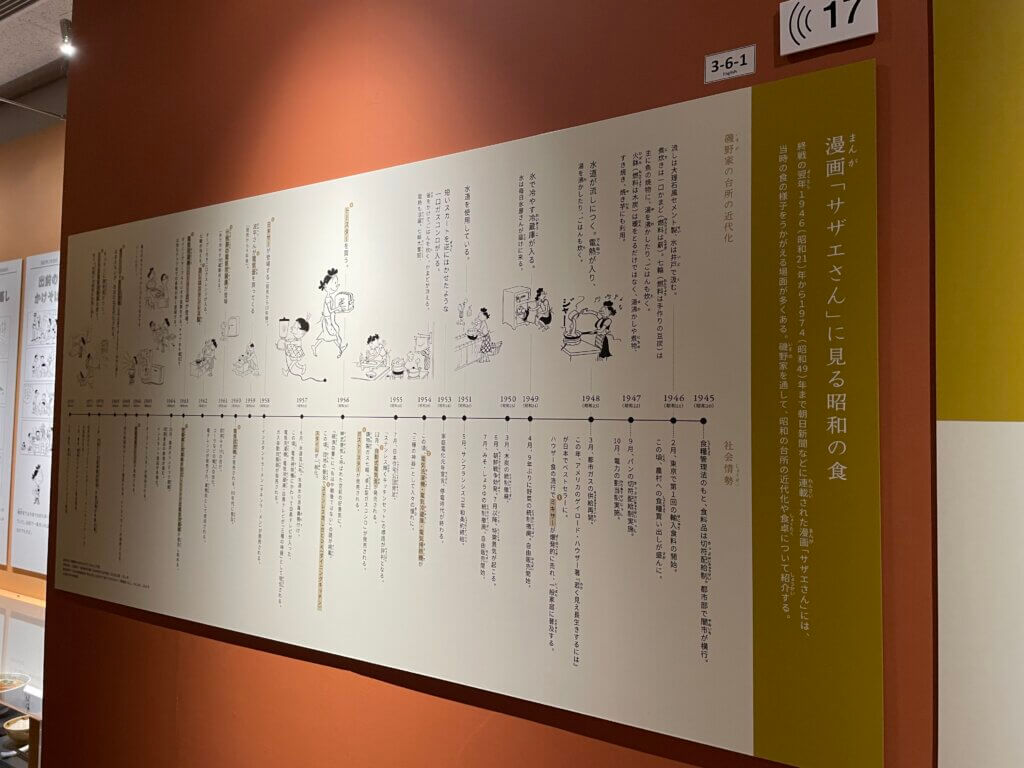

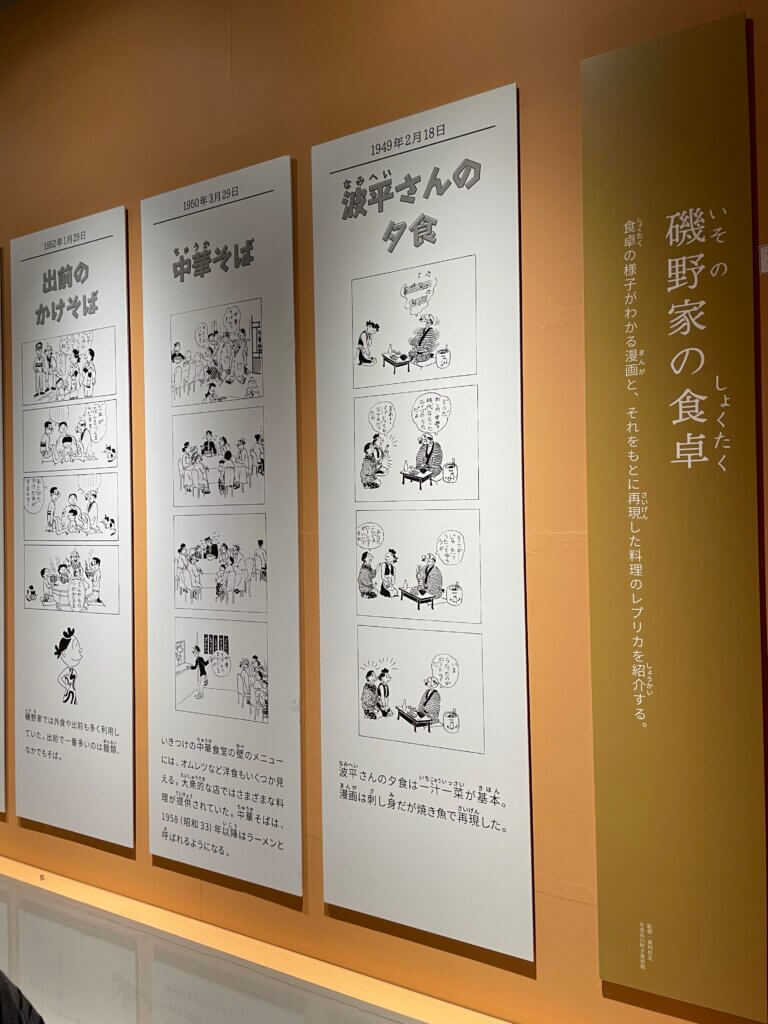

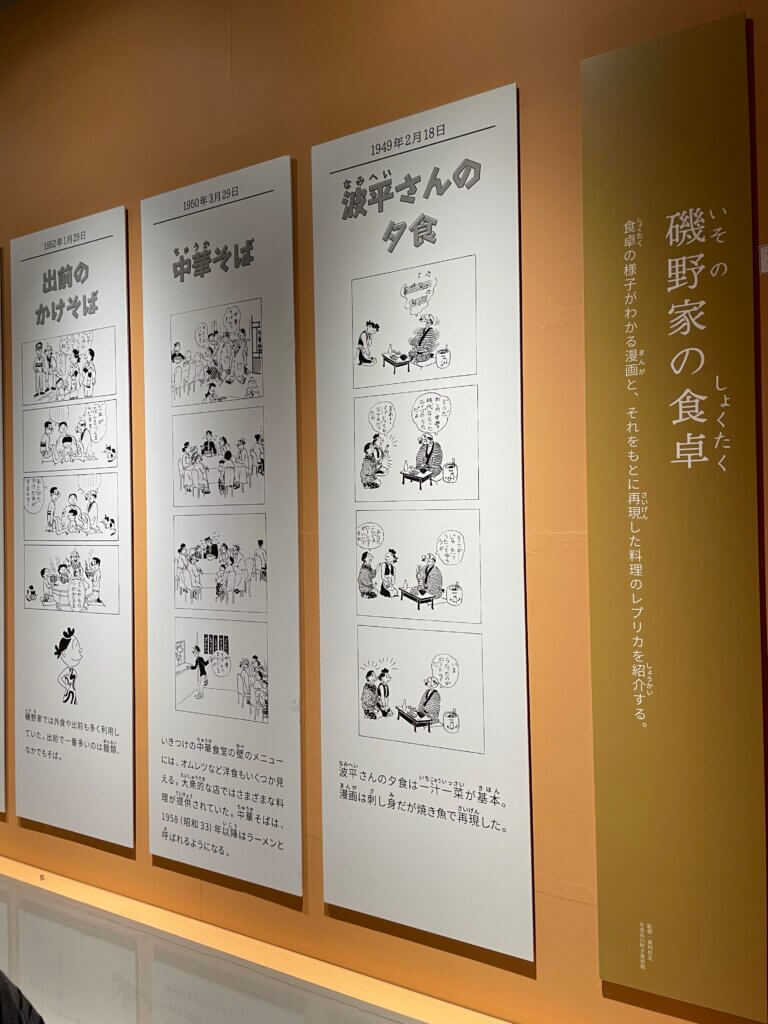

近代の和食

多様化する和食

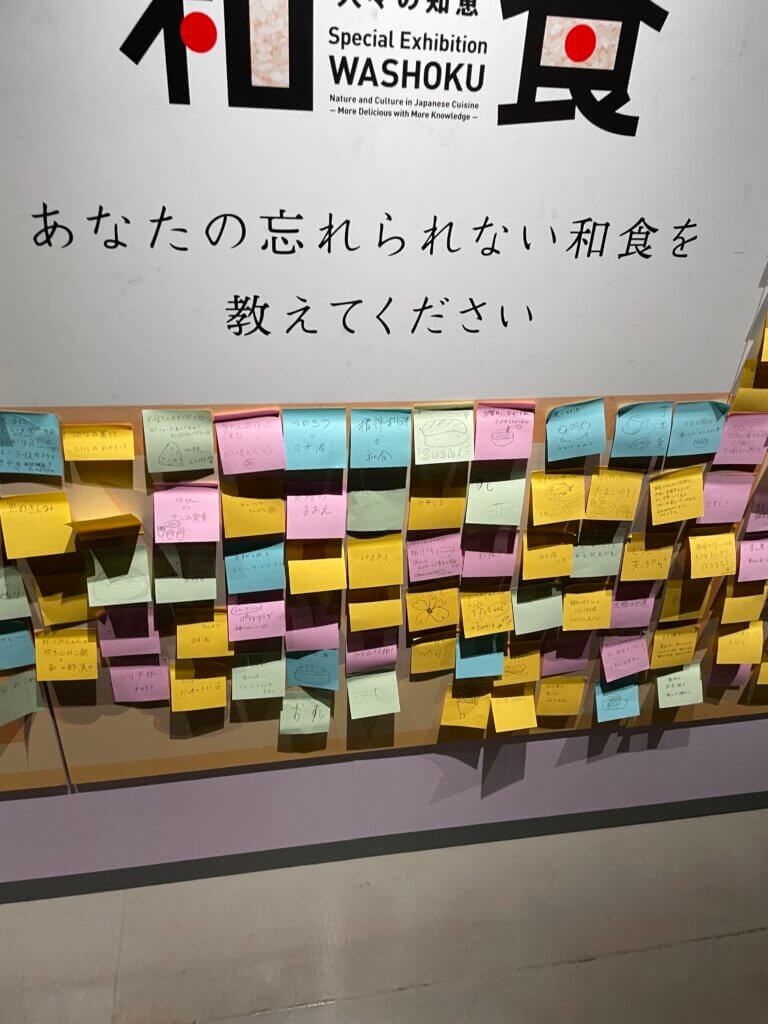

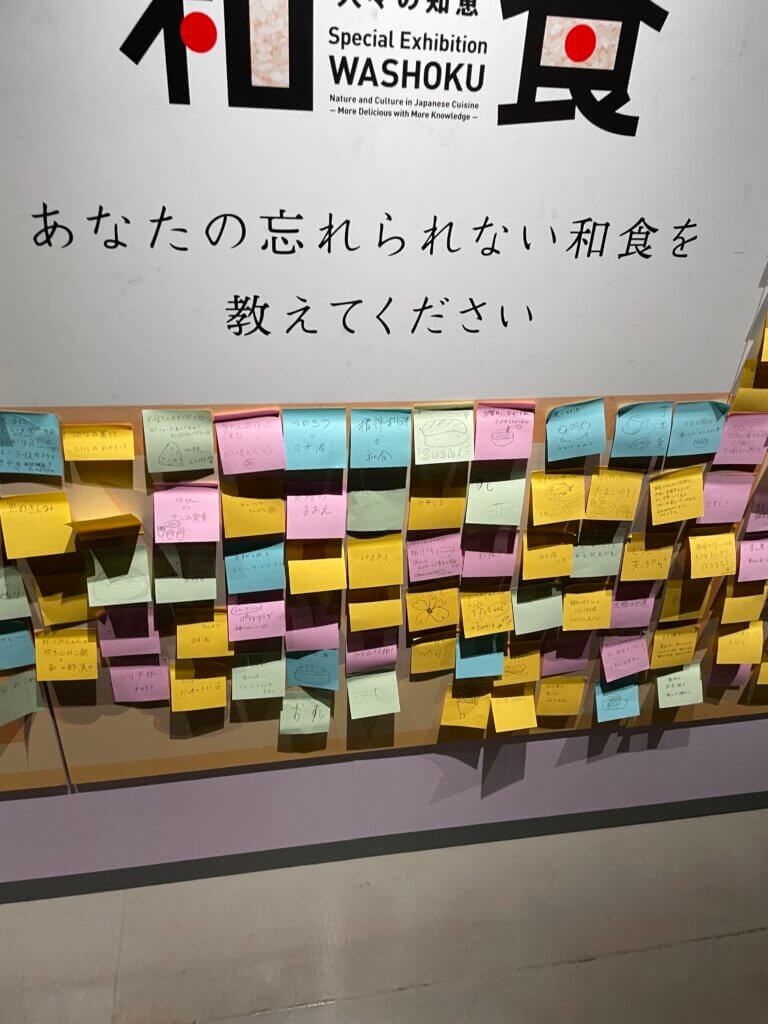

5章 わたしの和食

6章 和食のこれから

特設ショップ:公式ガイドブックやオリジナルグッズ販売場

食材についての歴史を学べた

今回の展示会、とても勉強になりました。

専門書で学ぶよりも、いろんな角度で興味が湧きますね。

ふむふむポイントは、

世界的にみてダイコンの種類がダントツに多い日本。

でも、ダイコンが入ってきたのは弥生以前らしいです。

要は固有種ではなかったということ。

今では、和食の定番食材として、大きな顔をしていますが(私の思い込みか)、

あれ?渡来された野菜でしたか!という発見。

和食ってつまりは…

展示を沢山みて、成り立ちから現代まで、

駆け足で変化を追いました。

そして、僕なりの解釈はこちら、

身近な素材を、日本の調味料・調理器具で、日本人好みの味付けにしたら和食なんじゃないの?

ここに、リアルフードの可能性を感じました。

リアルフードキッチンが提案していることって、

かなり近いものがある。

リアルフードキッチンの場合、

身近な食材かつ、高食物繊維量で、優しい味付けのメニューを提案しています。

激選された貴重な食材を使った料理も素晴らしいけど、

毎日続けるなら、身近な食材ですよね。

さいごに

食材への愛が深まり、

文化への愛が深まりました。

つまりはリアルフードに対しての愛も深まった。

予想以上の来場者にびっくりしつつ、

みんな食への興味があって、とっても嬉しくなりました。

ぜひリアルフードキッチンも覗いて見て下さい!

最後までお読みいただきありがとうございます!

Yasublogでは、”生活の質が上がる”をテーマに記事を執筆しています。

僕のプロフィールなどは、以下のリンクをご覧いただけると嬉しいです!

コメント